Fischertechnik

AVR

Raspberry Pi

Elektronik

Netzwerk

Sonstiges

Impressum

Einfache Lade- und Entladeschaltung zur Aufnahme von Kennlinien

Einem sehr günstigen eBay-Angebot konnte ich einfach nicht widerstehen. Für unter zwei Euro pro Zelle gab es Akkus in der Bauform 18650 mit angeblich 5300mAh.Schon bei nicht ganz so billigen Akkus dieser Bauform mit weniger Nennkapazität hatte ich den Verdacht, dass die Kapazitätsangaben sehr optimistisch sind, um es vorsichtig auszudrücken.

Grund genug eine Messung durchzuführen.

Lade- und Entladeströme sollten nicht höher als 500 mA sein und die Gesamtschaltung möglich einfach. Die ersten Entwürfe hatten noch Relais oder FET um die Vorgänge auch automatisiert steuern und wiederholen zu können. Dieses fiel dann aber dem Minimalprinzip zum Opfer.

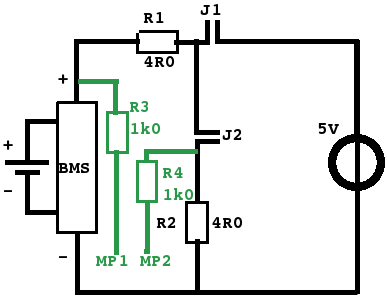

Was schließlich blieb ist eine Batteriehalterung für die Bauform 18650, eine Schutzschaltung (Fertigmodul), zwei 4 Ω Messwiderstände (0,1%), zwei 1 kΩ Widerstände und Steckbrücken zum Anschluss eines Arduino und zur Auswahl Laden oder Entladen. Zur Stromversorgung gab es dann noch eine Buchse zum Anschluss eines stabilisierten Steckernetzteils mit 5,0 Volt. Aus früheren Projekten hatte ich schon etwas Erfahrung mit der entstehenden Abwärme von Widerständen gesammelt und habe deshalb den 8 Ω Entladewiderstand durch sechs Einzelwiderstände mit 12 Ω aufgebaut. Der Modellbauer würde das als 2S3P bezeichnen, also eine Reihenschaltung von zwei Parallelschaltungen von je drei Widerständen. Die Reihenschaltung hat auch den Nebeneffekt, dass der Mittelabgriff hier als Ladeanschluss genutzt werden kann und beim Laden direkt aus 5 Volt mit 4 Ω ein maximaler Ladestrom von den gewünschen 500 mA entsteht.

Der Akku wird über ein Schutzmodul (BMS) angeschlossen; alle Messwerte beziehen sich also auf die Kombination von Schutzmodul und Akku. Im weiteren Verlauf verzichte ich auf die feine Unterscheidung und spreche vereinfacht von Akku wenn tatsächlich die Kombination gemeint ist. Akku, externe Stromversorgung und die Masse des messenden Arduino sind niederohmig und sternförmig miteinander verbunden. Am Pluspol des Akkus folgt ein 4 Ω Widerstand (R1) mit zwei Steckbrücken. Die erste (J1) bietet die Lademöglichkeit durch eine stabilisierte, niederohmige Spannungsquelle mit 5,0 Volt. Der maximale Ladestrom wird bei niedrigster Akkuspannung erreicht; mit steigender Akkuspannung sinkt der Ladestrom. Die Grenzen resultieren konkret aus der Schutzschaltung und betragen recht genau 3,0 bzw. 4,2 Volt.

| Maximaler Ladestrom | Minimaler Ladestrom | |

|---|---|---|

| UBAT=3,0 V | UBAT=4,2 V | |

| I=(5,0-3,0)/4 mA | I=(5,0-4,2)/4 mA | |

| 500 mA | 200 mA |

| Maximaler Entladestrom | Minimaler Entladestrom | |

|---|---|---|

| UBAT=4,0 V | UBAT=3,0 V | |

| I=4,0/8 mA | I=3,0/8 mA | |

| 500 mA | 375 mA |

Exkurs 1: Was passiert, wenn die Entkopplungswiderstände entfallen?

In dem minimalistischen Ansatz waren die Entkopplungswiderstände nicht enthalten. Als ich aber einmal vergaß den Arduino zuerst einzuschalten, wunderte ich mich, warum der Arduino beim Einlegen eines Akkus startete.Die Erklärung war dann schnell gefunden: Die Eingangsspannung an einem Pin des Arduino lag hier höher als die positive Versorgungsspannung. Also floss ein Strom durch die entsprechende Schutzdiode. Dieser Strom reicht aus, den Arduino zu starten.

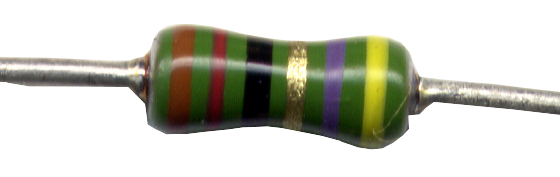

Exkurs 2: Widerstand mit sechs Ringen

Dieser Widerstand hat einen Wert von

| braun | 1 | 1... |

| rot | 2 | 12.. |

| schwarz | 0 | 120. |

| gold | x0,1 | 12,0 |

| violett | (7) | +/-0,1% |

| gelb | (4) | Temperaturkoeffizient 25 ppm |

Ergebnisse

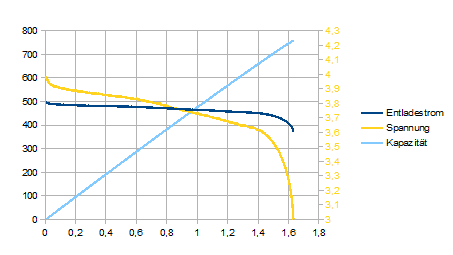

Entladekurve eines frisch geladenen GTL 5300 mAh (rot)

Der Akku hält einen von 500 auf 400 mA sinkenden Strom etwas über 1,5 Stunden aus; wenig später bricht die Akkuspannung quasi schlagartig auf 3 Volt zusammen; ab hier verhindert dann das BMS eine weitere Entladung, die den Akku schädigen könnte.Am nahezu linearen Verlauf der hellblauen Kapazitätskurve ist gut zu erkennen, dass über nahezu den gesamten Entladezeitraum ein konstanter Strom fließt. Statt Strom und Spannung über die Zeit aufzutragen, hätte ich dieses auch über die Kapazität tun können.

Die Zelle hat hier nichteinmal 800 mAh erreicht. Selbst bei großzügigster Auslegung von Bauteile- und Messtoleranzen beträgt die Kapazität nichteinmal 20 Prozent der Herstellerangabe!

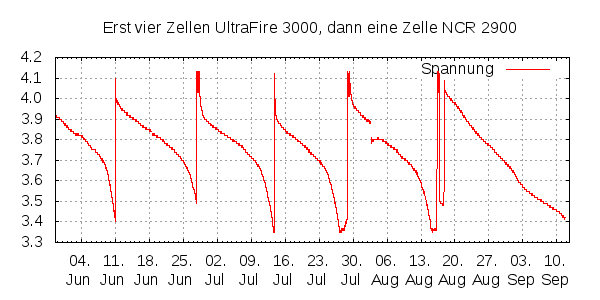

Was richtig gute Zellen können

In einer selbstgebauten Powerbank hatte ich bis vor kurzem vier Zellen UltraFire mit 3000mAh. Zusammen also 12.000 mAh; reichlich für einen Kurzurlaub ohne Steckdose.Für eine weitere Temperaturüberwachung habe ich diese Powerbank missbraucht und mich nach mehreren Ladezyklen über die zu geringe Kapazität geärgert. Mitte August habe ich dann die vier Zellen durch eine einzige nagelneue Markenzelle von NCR ersetzt. Deren Kapazität ist zwar nur mit 2900 mAh angegeben, aber rein rechnerisch müsste das für den Anwendungsfall durchaus länger reichen als die ca. zwei Wochen, die ich bisher erreicht hatte. Allerdings kannte ich nicht das Verhalten der Powerbank (eine Lade-Schaltung kann ja bei Nichtnutzung durchaus entladen...) und auch der tatsächliche Stromverbrauch der Anwendung ist eineseits variable und andererseits auch noch nicht präzise gemessen. Unter den besonderen Rahmenbedingungen (15 Sekunden "Hochlast" und 10 Minuten Pause im Wechsel; im Schnitt geschätzt ca. 3-5 mA) hält diese eine Markenzelle länger als die vier anderen zusammen. Vollbestückt mit vier Markenzellen sollte ein Nachladen nur jedes Vierteljahr statt alle zwei Wochen erforderlich sein; es sei denn die Selbstentladung steigt zum Beispiel durch Ausgleichsvorgänge zwischen den parallel geschalteten Zellen.